OFF #5 | La newsletter pour reprendre le contrôle

Avil 2023

Dans différents pays occidentaux –en premier lieu aux États-Unis– ont actuellement lieu deux débats en parallèle :

Un concernant TikTok, centré sur des considérations géopolitiques et cybersécuritaires, dans lequel on menace d’interdire complètement l’application chinoise dû aux faibles garanties qu’elle offrirait en matière de protection des données et aux soupçons d’espionnage (elle a déjà été interdite aux élus nord-américains ou aux fonctionnaires des institutions européennes).

L’autre portant sur la détérioration préoccupante de la santé psychologique des jeunes dans les dernières années, dans laquelle la technologie numérique jouerait un rôle central. Le Financial Times, peu enclin à l’alarmisme, a publié il y a quelques semaines un article intitulé: “Les smartphones et les réseaux sociaux sont en train de détruire la santé mentale des jeunes”, qui incluait notamment les graphiques suivants :

(1) Évolution du pourcentage d’adolescents déprimés (filles en orange, garçons en turquoise). (2) Sentiment de profiter de la vie moins que les autres. Source: Financial Times

Ces deux questions méritent d’être prises en considération de manière unifiée et doivent nous inviter à donner des réponses à la hauteur des enjeux que le numérique met sur la table. Concrètement, dans cette 5e édition d’OFF, je vais expliquer pourquoi il me semble à la fois urgent et justifié d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs.

Trop tarder et accepter un déploiement technologique hors de tout contrôle démocratique signifie sacrifier toute une génération.

D’abord, récapitulons certains faits indiscutables:

Des entreprises telles que TikTok, Instagram, Facebook ou Snapchat utilisent les neurosciences et les sciences cognitives pour faire en sorte que leurs applications soient les plus addictives possible – ce qu’elles désignent par l’euphémisme « optimiser la rétention ».

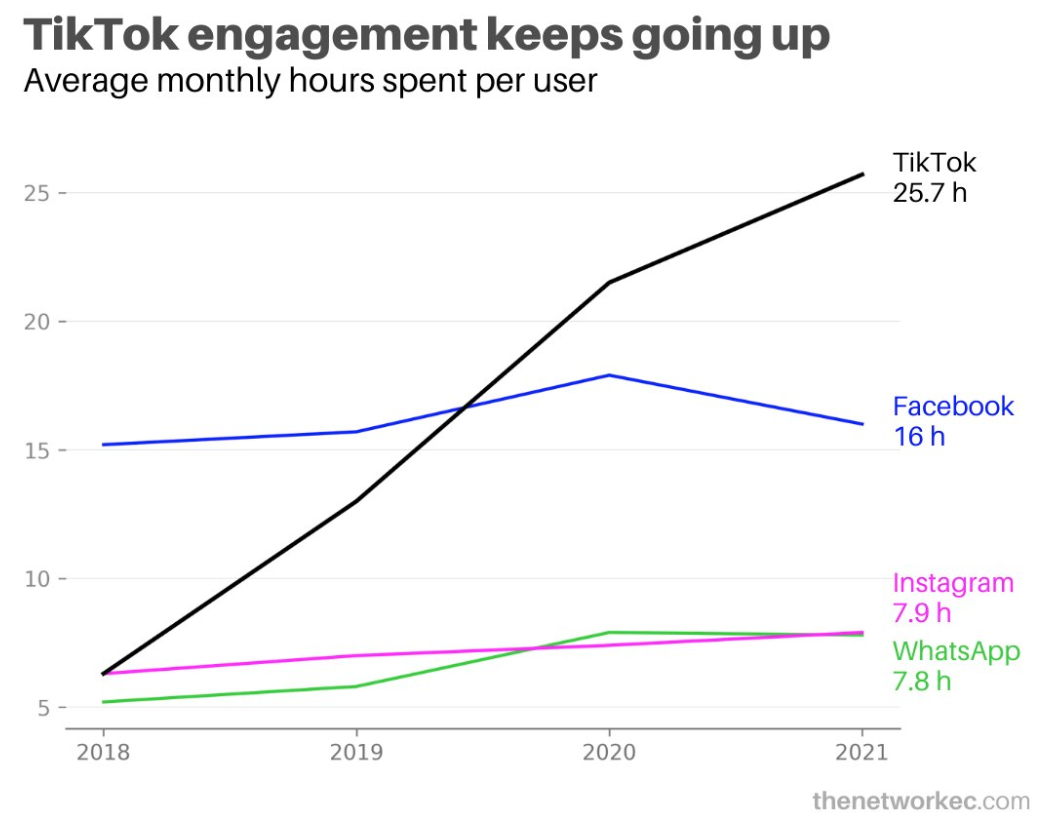

Le temps passé sur chacune de ces plateformes constitue la base de leurs business models et de leur compétitivité : plus les utilisateurs y passent du temps, plus elles peuvent collecter des données sur chacun d’entre eux et plus elles ont d’opportunité de vendre du changement comportemental à des tiers.

Les modèles des réseaux sociaux les plus communs sont très semblables. TikTok est simplement plus efficace à l’heure actuelle pour rendre les utilisateurs accros.

Par ailleurs :

La popularisation de ces réseaux a coïncidé avec une détérioration tragique de la santé psychologique de la génération Z –née entre 1997 et 2010, qui a grandi avec elles depuis toujours– avec un début de l’épidémie de maladies mentales à partir de 2012.

Cet écroulement continue de s’intensifier à présent. Les dernières données du Center for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis montrent que :

57 % des adolescentes se sont senties déprimées (36% il y a une décennie).

1/3 a envisagé sérieusement de se suicider.

14% a été forcée de maintenir des relations sexuelles (+27 % depuis 2019).

Résultats de la dernière enquête menée par le Center for Disease Control and Prevention

Dans Anesthésiés, je montre comment cette même décennie a été marquée par une réduction de la sociabilité des adolescents –généralement corrélée au bien-être– et une forte augmentation du sentiment de solitude (+50% entre 2007 et 2015).

Données élaborées par la psychologue Jean M. Twenge

Causalité entre utilisation des réseaux et le mal-être

Le cocktail entre généralisation des smartphones et celle des réseaux sociaux apparaît de façon de plus en plus évidente comme le facteur déterminant pour expliquer la détérioration de la santé mentale des jeunes, tel que le montre une méta-analyse rigoureuse des chercheurs Jonathan Haidt, Jean M. Twenge et Zach Rausch.

Parmi de nombreuses études, une analyse du Monitoring the Future Survey a montré une forte corrélation entre le temps passé derrière un écran et la dépression:

> 10 heures / semaine: +56% de probabilité de se sentir malheureux

6-9 heures / semaine: +47% de probabilité de se sentir malheureux

Au contraire, les activités présentielles sans technologies “immunisent” contre ce sentiment.

Il a également été démontré que, dans son ensemble, l’exposition continue a ces plateformes provoque des effets notables sur le plan physique, tels que le manque d’exercice et de sommeil.

Les réseaux constituent un terrain de compétition sociale ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 dans lequel les utilisateurs sont incités à rentrer en concurrence. Le cerveau adolescent est spécialement vulnérable face à la pression sociale fomentée par un TikTok ou un Snapchat.

Le dénommé FOMO (“Fear of Missing Out” en anglais: la peur de rater quelque chose) n’agit pas seulement comme un levier pour retenir l’attention des utilisateurs. Il renforce également une pression à reproduire et exhiber des comportements valorisés socialement ainsi qu’à risque.

S’imposent également des canons esthétiques artificiels qui sont en partie responsables de la déliquescence de l’estime de soi, et qui incitent même les jeunes à avoir recours à la chirurgie esthétique depuis un âge de plus en plus précoce.

Cette photographe professionnelle explique l’effet terrible des filtres de TikTok dans cette vidéo.

Pour approfondir: «La dangereuse beauté artificielle de ‘Bold Glamour’, le filtre phénomène sur TikTok» (La Croix)

De l’ineffectivité des solutions individuelles

L’objectif de la majorité de ces plateformes est d’être, littéralement, irrésistibles. La quantité immense de données dont elles disposent sur leurs utilisateurs leur permet de modéliser leur comportement, détecter leurs faiblesses et développer une capacité très sophistiquée pour prédire ce que chacun pense, désire ou choisirait dans une situation ou une autre. Oui, elles arrivent de plus en plus à lire dans nos pensées.

Ceci leur octroie un pouvoir considérable sur leurs utilisateurs, qu’elles utilisent pour leur servir des contenus sur mesure, les uns après les autres, qui les maintiennent accros. Mais aussi pour influencer leurs opinions, croyances ou comportements, et il est légitime de craindre les conséquences d’un tel conditionnement sur le long terme, en particulier s’il a démarré très tôt dans la vie.

L’éducation –en premier lieu, celle des parents– est censée être le principal outil pour limiter ces risques. Mais ce serait ignorer qu’elles réussissent également à établir une relation asymétrique avec les parents. C’est un fait : dans leur ensemble, ces derniers ne sont pas capables de contenir ce problème.

Même conscients de leurs méfaits, il se sentent incapables d’établir des limites suffisantes face à la forte pression exercée par leurs enfants. Privés de leurs doses de dopamine, ces derniers expérimentent une sensation de manque qui les fait exiger plus de temps sur les réseaux jusqu’à la satiété. Mais ce sentiment de satiété n’arrive jamais : plus l’utilisation augmente, plus le désir d’y passer davantage de temps croît aussi.

J’ai pu constater personnellement dans certaines écoles dans lesquelles j’interviens comment –et ce même dans des établissement jouissant d’un niveau socioculturel élevé– beaucoup d’enfants entre 9 et 11 ans sont déjà sur TikTok (enfreignant les normes fixées par la propre plateforme, laquelle, comme la plupart des réseaux, a établi unilatéralement un âge limite de 13 ans pour s’inscrire).

Pourquoi il serait légitime d’interdire les réseaux sociaux aux mineurs ?

Face à de tels enjeux, la Chine a pris des mesures dans les dernières années, telle que la limitation des jeux vidéo à 3 heures par semaine et 40 minutes par jour pour TikTok. A priori, ce type de norme peut sembler choquant dans nos démocraties libérales, où nous faisons généralement confiance à l’individu et à la sphère privée pour réguler ce qui se passe « à la maison ». Nous ne sommes pas habitués à ce que l’État intervienne de cette façon dans nos vies.

Mais comment agir face à une technologie face à laquelle on n’est pas libre ? L’interdire ne serait pas une mesure liberticide, mais servirait au contraire à préserver la liberté des mineurs. Il existe de nombreux services et domaines régulés ou interdits aux mineurs, tels que l’accès aux casinos et jeux d’argent, aux sites pornographiques, la vente d’alcool ou de tabac.

De telles restrictions nous semblent légitimes :

Parce qu’il existe une asymétrie trop importante entre le mineur et le service en question. On considère qu’il n’est pas libre d’agir face à lui et qu’on se doit donc de le protéger.

Pour une question de santé publique. On considère que l’accès à certains produits et services peuvent avoir des conséquences graves sur les mineurs et que le fait de laisser leur accès entre les mains des parents pourrait conduire à des préjudices irréversibles.

Ces deux considérations s’appliquent parfaitement aux réseaux sociaux, tel que nous l’avons démontré plus haut.

Conclusion

Après 20 ans d’existence, il existe des données suffisantes pour affirmer que le bilan des réseaux sociaux pour les jeunes a été globalement très négatif. Aux États-Unis, ce débat n’a émergé qu’avec l’essor d’une appli chinoise.

Bien entendu, il est préoccupant que cette dernière soit développée depuis une dictature et offre un niveau de sécurité douteux en ce qui concerne l’exploitation des données personnel. Et il est logique que, pour des raisons de cybersécurité, on interdise son utilisation depuis des dispositifs officiels.

Ce problème n’est pourtant que la pointe de l’iceberg et les géants de la Silicon Valley s’y réfugient pour dévier notre attention. La réalité est qu’il existe des raisons de fond pour fixer une limite d’âge de 18 ans non seulement à TikTok mais à l’ensemble des réseaux sociaux.

La proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 2 mars dernier et en lecture au Sénat fixant une « majorité numérique » à 15 ans part d’un bon sentiment mais n’est pas à la hauteur des défis, notamment parce que les 15-17 ans demeurent très vulnérable mais aussi parce qu’elle ne marque pas de limites suffisamment claires.

Ne pas agir rapidement, c’est accepter un statu quo imposé par l’industrie technologique à toute la société. Il est impératif de reprendre le contrôle démocratique sur le déploiement technologique.

Espérons que d’ici quelques années, la vision d’un enfant de 10 ans accro aux réseaux provoque le même sentiment de rejet que celle d’un enfant qui fume ou boive de l’alcool.

Pour aller plus loin:

Documentaire « TikTok, Boom », Shalini Kantayya (gratuit sur le site de PBS).

« L’impact des filtres TikTok sur la santé mentale », Chloé-Anne Touma, CScience.

« U.S. Teen Girls Experiencing Increased Sadness and Violence », Centers for Disease Control and Prevention.

« The Impact of Social Media on Peer Pressure in Adolescents », Aakanksha Yelishala, Student Led Medical Journal.

« Smartphones and social media are destroying children’s mental health », Financial Times.

Pourquoi interdire les réseaux sociaux aux mineurs

Cela vous a paru intéressant?

Recevez OFF, la newsletter pour reprendre le contrôle

Une fois par mois, je propose une réflexion sur une facette spécifique de l’influence du numérique dans nos vies afin de gagner en compréhension face au bouleversement accéléré de notre quotidien.